第8話

〈 第8話 〉

充填断熱・外張り断熱を知る

古川:〈第7話〉では断熱材の検討のため断熱材の特徴について学びました。最後の吹付けウレタンフォームの部分では、防湿対策も必要というお話をしました。充填断熱・外張り断熱の話の前に、前回伝えきれなかった「断熱材を効果的に長く効かせる4つの層」について話したいと思います。この話は〈第4話〉でも少し触れましたが、せっかく断熱方法や断熱材の特徴をわかっていても効果的に効かせられないともったいないので、復習となるかもしれませんがぜひ理解していただきたいです。早速ですが、断熱壁体という言葉を聞いたことがありますか?

ひだまり:いいえ、ありません。断熱が入った壁ということでしょうか?

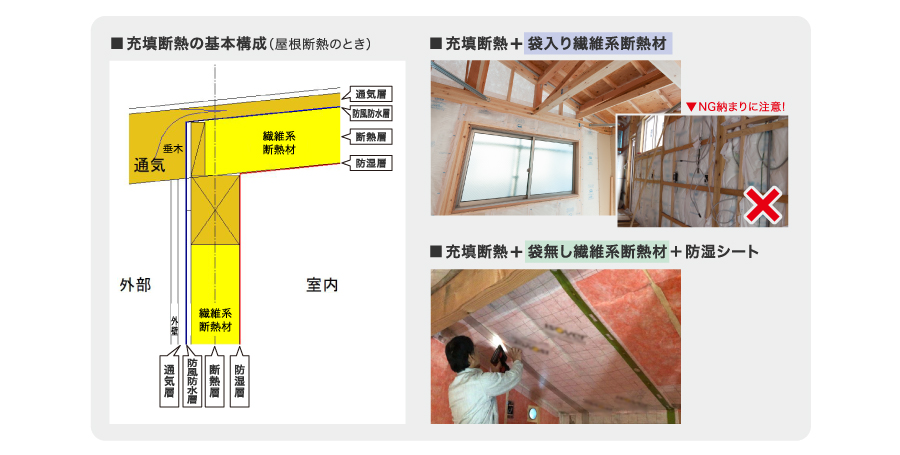

古川:そうです。断熱壁体とは結露を引き起こしにくく断熱効果を発揮するための壁構成の呼び名ですね。「住宅の平成25年省エネルギー基準の解説」に断熱壁体の基本構成という項目があります。この項目では断熱を効かせて結露を防止するために、各層の役目や防湿層・通気層を省略する場合の決まりごとが記載してありますので、ぜひ見てみてください。断熱壁体の基本構成は下図の通りですが、大事なのはこの各層を外皮(断熱ライン)で連続する必要があるということです。これは充填断熱でも外張り断熱でも必須です。

ひだまり:基本の4層構成を断熱壁体と呼び、断熱ラインで連続させることが重要ということですね!

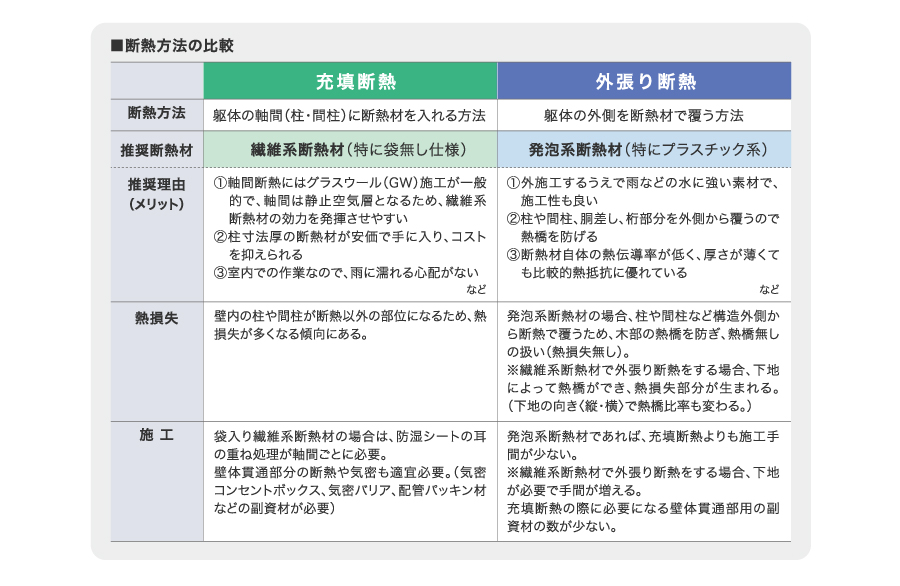

古川:断熱壁体の基本を学んだので、これを念頭に充填断熱と外張り断熱について学んでいきましょう。ココは前回の断熱材の特徴と関連してきますので、比較表にしてみました。

- 第1章 充填断熱 -

古川:まず充填断熱から説明します。充填断熱は体の軸間(柱・間柱)に入れる断熱で、以前から主流となっている断熱方法です。この方法でおすすめの断熱材は静止空気で断熱効果を発揮する繊維系断熱材です。※第7話参照 その中でも、袋無し繊維系断熱材での施工が私のおすすめです。その理由はこのあと説明しますね。

ひだまり:「袋入り繊維系断熱材で充填断熱」が定番のイメージでしたので、袋無し繊維系断熱材での充填断熱方法も気になります!

古川:そして熱損失との関係については、充填断熱では柱や間柱の木部は断熱しないため、外張り断熱よりも熱損失が多くなります。次に施工に関してです。一番採用されている方が多そうな袋入り繊維系断熱材を例に考えると、断熱材を入れるところまでは良いとして、そのあとの結露防止にかかわる防湿施工が問題です。袋入り繊維系断熱材の場合、防湿層となる袋の耳の重ね処理が軸間ごとに必要ですが、時々下の写真のように正しく施工されていない現場を見ることがあります。袋入り繊維系断熱材での充填断熱は、計画や施工が熟練してくると安価で性能の出る納まりとなりますが、技量にかかわらず施工品質を統一するというのが意外と難しいのです。そこで提案したいのが、先ほどお伝えした袋無し繊維系断熱材を使い、断熱材充填の後に防湿シートまたは可変透湿気密シートで柱を含めて全体を一度に覆っていく方法です。こうすることにより、断熱と防湿の作業工程の行き来を最小限にして、施工ミスを最小限に抑えることができます。

ひだまり:今のお話を聞いて、以前現場で、壁には設備に関する配線や配管などが沢山通っていて、その付近の断熱・防湿施工の難易度が高そうに感じたことを思い出しました。

古川:おお、凄く良いところに気づきましたね。ひだまりさんが言うように、躯体の軸間には壁を留めるための下地木材・スイッチ・コンセント・電線・給水管・排水管・エアコンの冷媒管・ドレン管など様々な部材が通ります。これらに合わせて断熱材を充填するのは難しいので、なるべく外皮壁の断熱層に部材を入れない工夫が設計段階から必要です。また充填断熱の場合、気密コンセントボックス、気密バリア、配管パッキン材などの多くの副資材を使いますが、部材が増えると施工ミスが生まれるタイミングも増えるので、外張り断熱のような副資材をあまり必要としないできる限り簡素化した計画をしましょう。

ひだまり:もし防湿層が連結していなかったり、省略されたりしていたら本当に結露するのでしょうか?

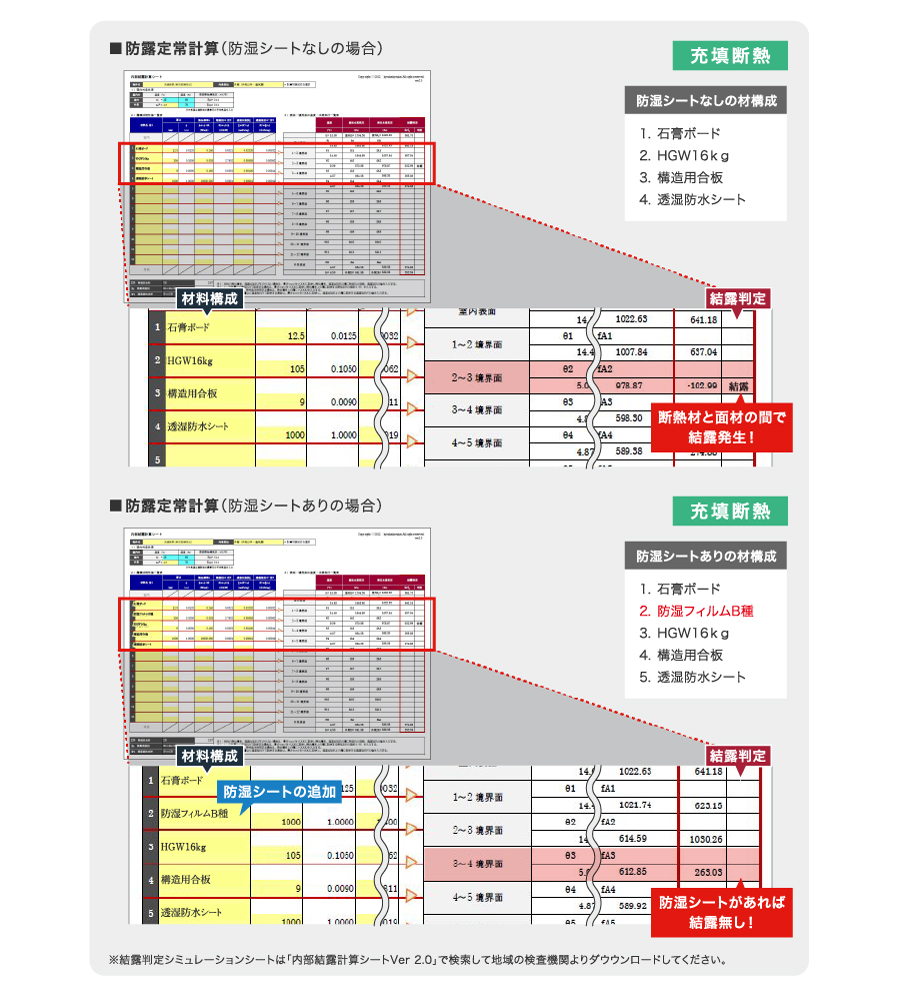

古川:よく聞いてくれました。充填断熱で防湿層が途切れていたり省略したりした場合、結露は起こるのか?〈第4話〉の2章で出てきた「防露定常計算」を使って検証していきましょう!

省エネ等級4をベースに、構造用合板、防湿シート無し、高性能グラスウール(HGW)16kg 105mm、透湿防水シートの構成で地域は東京都練馬区の条件で計算しました。

古川:先ほどの断熱構成の場合、防湿シートを省略もしくは防湿シートの不連続になると、結露する判定となりましたので、防湿計画や施工時の防湿シート連続は必須であるとわかります。この構造用合板としている部分を透湿抵抗の低いものに変更すると、結露しない場合もありますよ。

ひだまり:使用する材料や施工の品質によって結露判定が変わると思うと、設計時に必要部材を省略しないことや適切な材料選定をすること、部材の意味を理解して正しく施工することの重要性がよくわかりました。

- 第2章 外張り断熱 -

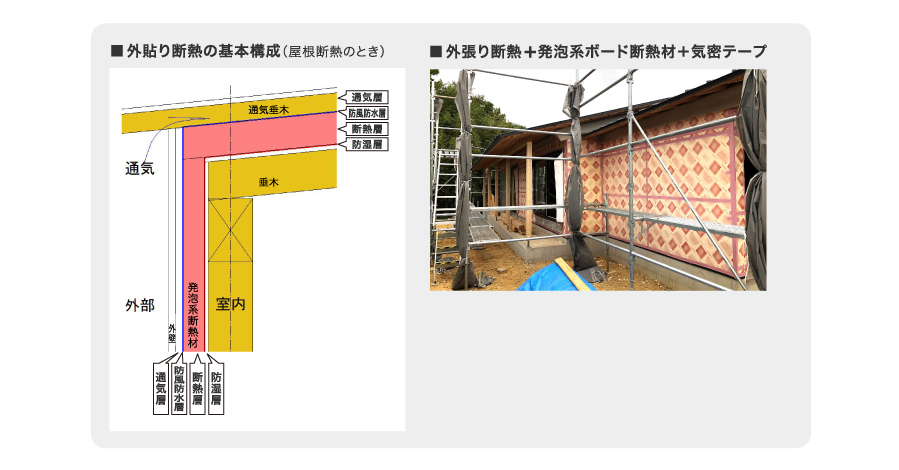

古川:それでは次に、外張り断熱を説明します。外張り断熱は躯体の外側を断熱材で覆う方法です。断熱材は雨風にも強く、発泡系断熱材、特に密度の高いものがおすすめです。発泡系ボード断熱材で外張り断熱をすれば設置に下地もいらず、柱や間柱ごと断熱材で覆えて熱橋無し扱いの納まりとなります。一方、繊維系断熱材での外張り断熱には下地が必要で、その下地が熱橋となり熱損失部位が生まれるため、外張り断熱には発泡系ボード断熱材が最適といえるでしょう。発泡系ボード断熱材を使えば、施工面でも手間が少なく、一貫した品質も出て、端材も少なく、熱橋もなく、メリットが多いです。技量によらず毎回の再現性が高く実施できるので、断熱性能向上にはじめてトライする方にも適した方法といえるでしょう。

ひだまり:充填断熱よりなじみがなかったので、外張り断熱の基本構成が新鮮に見えます。外張り断熱でも通気層・防風防水層・断熱層・防湿層の4層がありますが、充填断熱よりもコンパクトですね。それに防湿層の位置が柱の外側になっているので、壁の中に入るスイッチやコンセントの防湿気密処理が減らせるのですね!

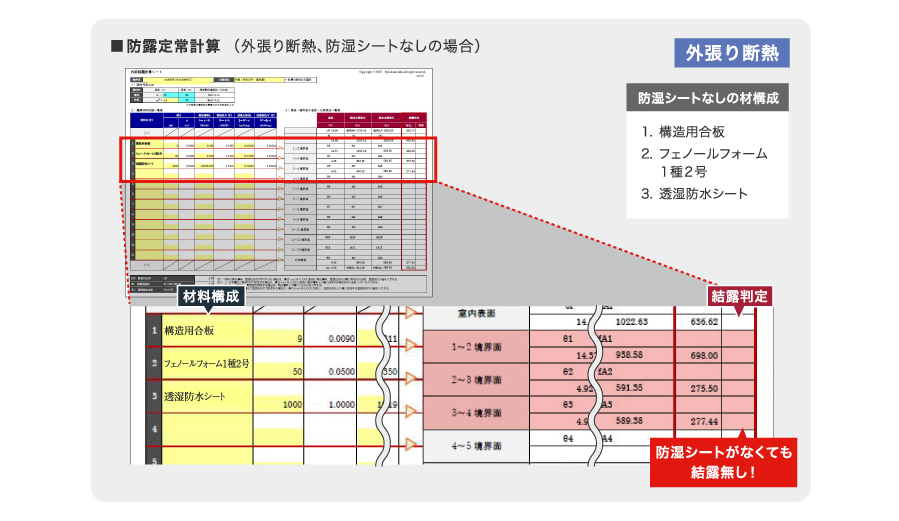

古川:そして、外張り断熱も防露定常計算を行ってみました。条件は、構造用合板、防湿シート無し、外張り断熱材としてフェノールフォーム1種2号50mm、透湿防水シートの構成で東京都練馬区での計算例です。結露判定が出ていないことから、防湿シート施工を省略できるといえます。

ひだまり:1つでも作業が省略できると楽ですし、数値にもとづいた結果が出ると納得感が増しますね。

これまで〈第7話〉で断熱材、〈第8話〉で断熱方法について学んできましたよね。市場には様々な断熱材がありますし、断熱方法も気を付けるべきことが沢山あると知りました。選択肢が増えたのは良いですが、結局どんな組み合わせが良いのか正直想像がつきません…。もしよかったら、なにかまとめをもらえませんか?

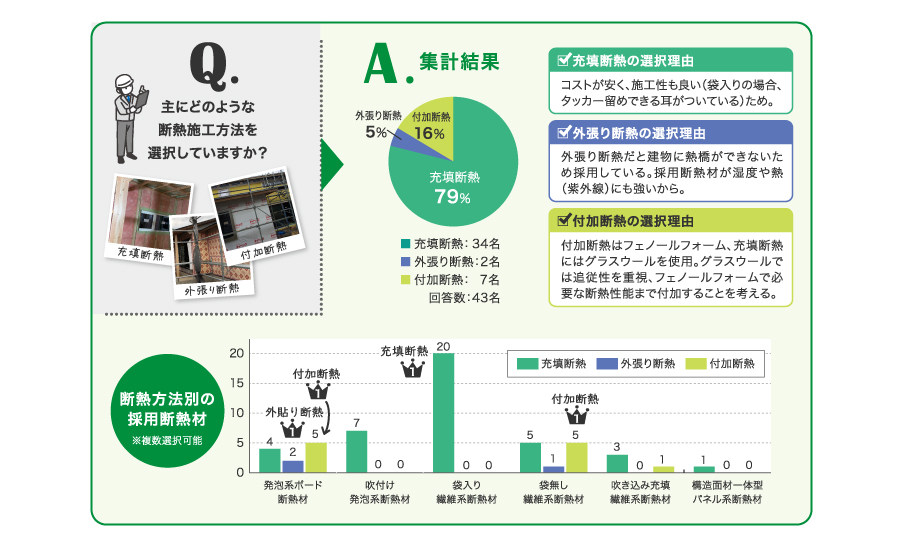

古川:そうですね。そうしたらまとめを発表したいと思うのですが、その前に!前回アンケート取っていましたよね?皆さんがどんな組み合わせ方をしているのか、結果を見てみませんか?

古川:充填断熱では、袋入り繊維系断熱材を選んだ方が一番多かったですね。外張り断熱では発泡系ボード断熱材を、付加断熱では袋無し繊維系断熱材+発泡系ボード断熱材の組み合わせで使われている方が多数のようでした。

ひだまり:こうやって、皆さまの状況を知ることができるのはすごく貴重な機会です。ご回答ありがとうございました!

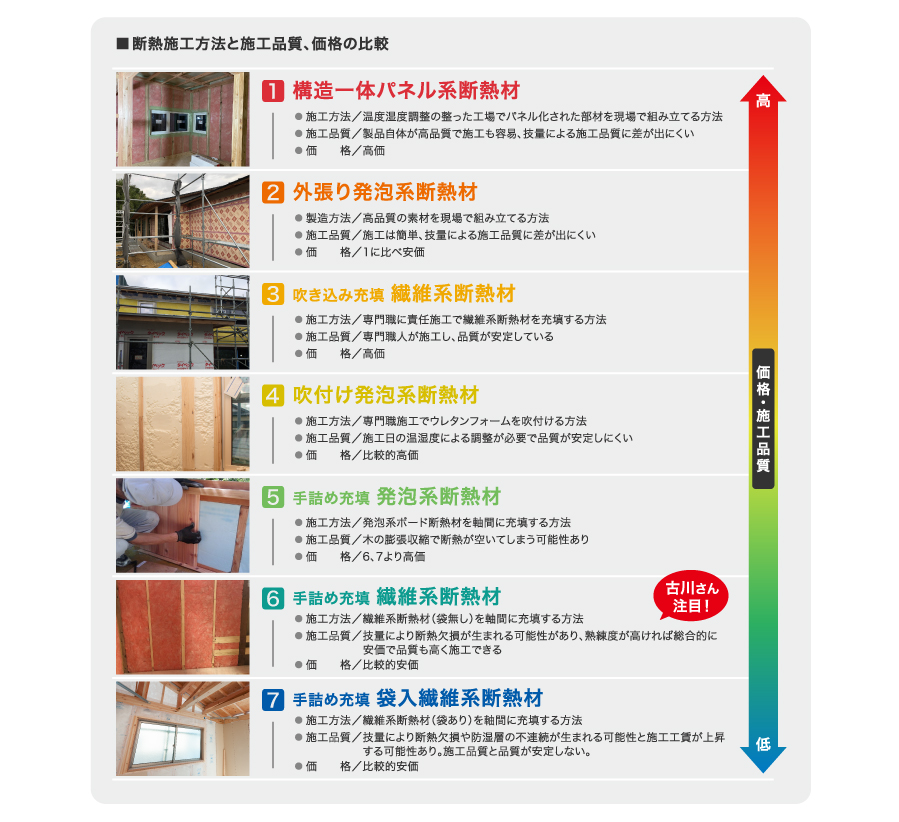

古川:さて、皆さまの状況もわかったところで、断熱材✕断熱方法✕施工品質✕価格という観点で私がまとめたものを共有しますね。

古川:補足をすると、6は熟練度が上がると安価な素材を上手く使って良いものを作れますので、私としては可能性を秘めたおすすめの施工方法です。反対に、5と7はあまりおすすめしない方法です。なぜかというと、どちらも施工者の技量以外の要素で断熱欠損を起こす可能性の高いものだからです。

以上がまとめですが、いかがでしょうか?

ひだまり:部材と工法でこんなに変わってくるとは驚きでしたし、とても勉強になりました。

次から第3部が始まりますね。再現性の高いレシピにするためのコツを教えてください!

※こちらの内容は2025/3/12に配信したメルマガを元に作成しております。

本内容に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。

※当サイトのコンテンツを許可なく複製、転載、改変することを禁じます。