第9話

〈 第9話 〉

断熱を強化する

- 第1章 断熱強化はどこから始める? -

古川:これまで結露しない家づくりをテーマに基礎知識を固めてきましたね。基礎を学んだからこそ「断熱を強化する」ということが正しく考えられるようになっているはずですので、この章はそれをテーマに話していきたいと思います。

ひだまり:断熱を強化するというと「断熱材を性能が高いものに変える」というのが1番に思い浮かびますが、きっとそんなに単純ではないのですよね?!

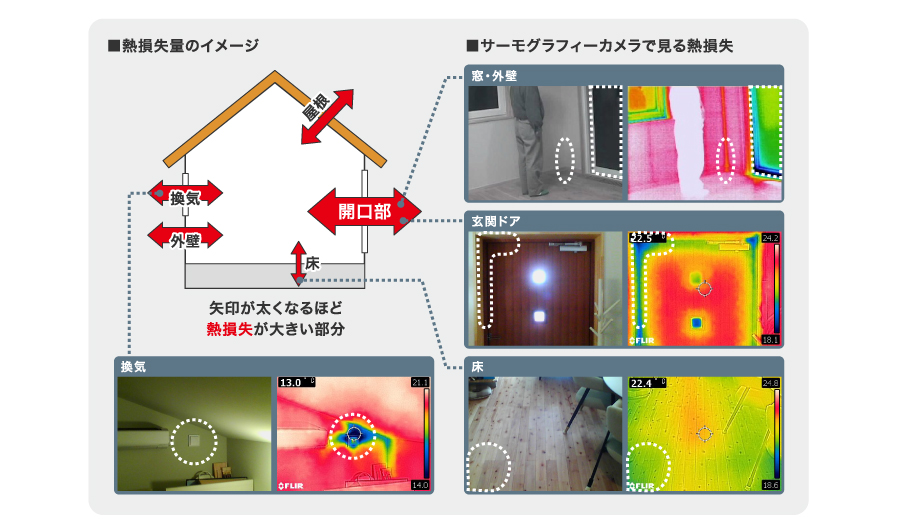

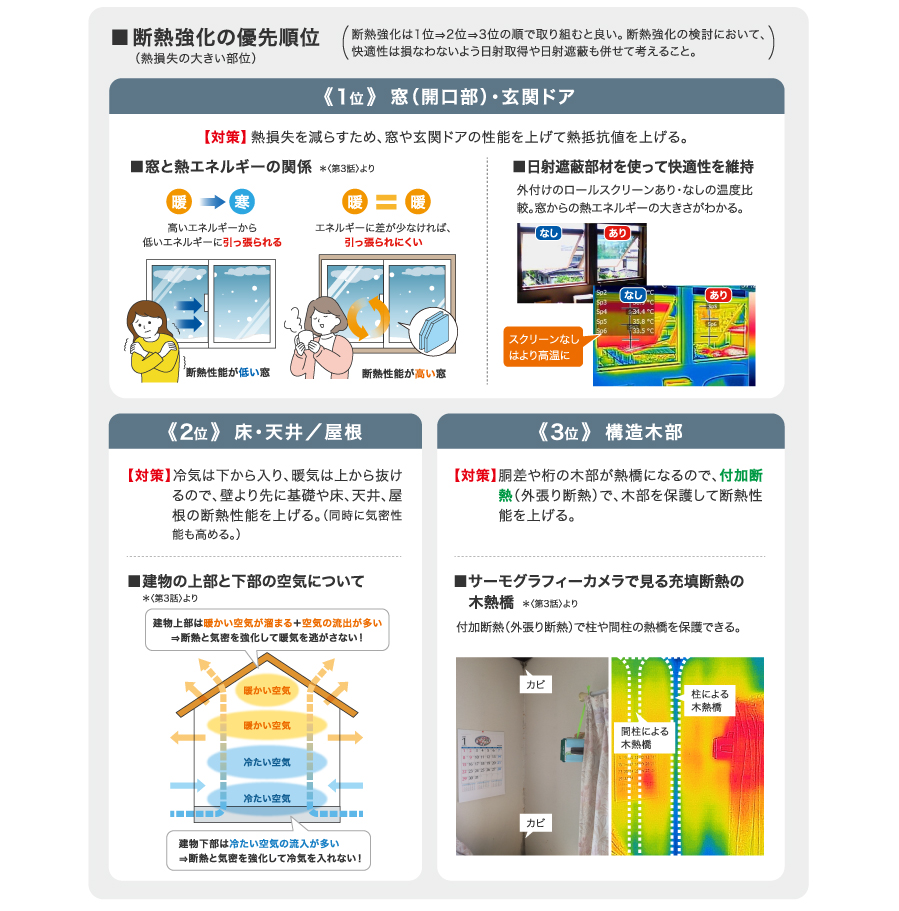

古川:察しが良いですね。もちろん「断熱材の性能を上げること」もひとつの手段ですが、今回は断熱材も含め、もう少し広くとらえて「家全体で断熱性能を上げる際にどこから始めるか」を考えていこうと思います。結論から言うと、断熱は「外皮で一番弱い部分」から強化します。それはどんな部分かというと、下図のとおりです。

古川:ここでもお話したいことは沢山ありますが、今回は強化の優先順位だけ知っておいてほしいと思います。〈第3話〉の例の中で熱エネルギーについて話をしたと思いますが、1位のサーモグラフィー画像からも、窓と熱エネルギーの関係は大きく、室内温度にとても影響することがわかりますよね。床・天井/屋根についても、家の中で弱点となる場所だからこそ、必要な断熱性能を持った断熱材を選び、その効果が最大限発揮されるよう、確実に施工することが大切です。

ひだまり:基礎を学んでないと理解できないという意味がよくわかりました。

ところで、3つ目の構造木部に出てきた「付加断熱」は、〈第8話〉の断熱方法の中に出てきませんでしたよね?今後断熱性能等級のさらに高みを目指す方に向けて、付加断熱についても詳しく教えてほしいです!

- 第2章 付加断熱を知る -

古川:それでは、ここから付加断熱について説明しますね。付加断熱は部材の組み合わせが難しい、施工が大変そう、コストがかかりそうなど様々な意見を耳にしますが、付加断熱のメリットって何だと思いますか?

ひだまり:柱の外側に付加断熱すると部分的に冷える木熱橋が減って結露を防ぐことができる、断熱効果が増す、冷暖房費が削減できるなどでしょうか?

古川:さすがです!前回の外張り断熱の利点を考えると、柱の外側に付加断熱をすることで、木熱橋を少なくすることもできますし、それに充填断熱と組み合わせると断熱効果が増しますよね!

ここでひとつ質問です。付加断熱というと一般的に柱の外側につける方法を思い浮かべると思うのですが、付加断熱にはその1つの方法しかないのでしょうか?

ひだまり:てっきりその方法しか無いと思っていましたが、もしかして他の方法もあるのですか?

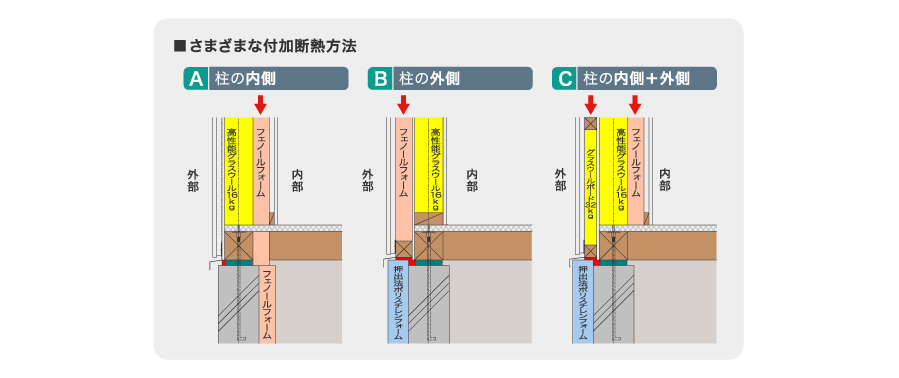

古川:実は柱の内側に張り付ける方法や充填断熱をサンドイッチする方法があります。ただし、このときも断熱壁体の基本の構成を守る必要があるので、納まりは慎重に検討しましょう。

ひだまり:外張り以外にも方法があったとは知りませんでした!それぞれメリット・デメリットがあると思うのですが、どうやって使い分けるのでしょうか?

古川:使い分けで重要なことは①計画した住宅に断熱方法がマッチするか ②計画した断熱方法が施工に反映できるか ③コストがかかりすぎず効果的な断熱ができるか の3点です。断熱方法を決定する際は、選択に対する正しい根拠があるかを考えると迷うことは少なくなるはずです。

今回は、最も一般的であろう柱の外側で付加断熱する方法(上記Bの納まり)を説明します。

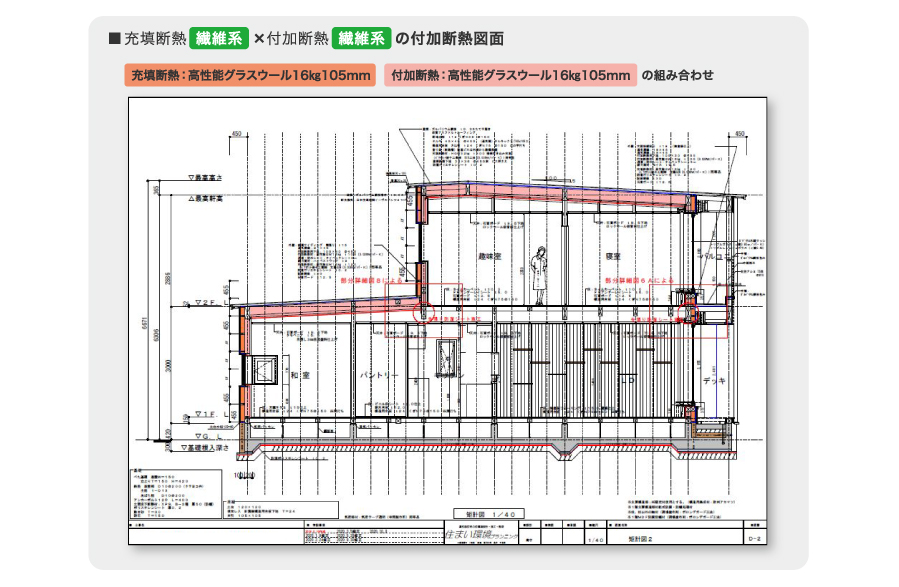

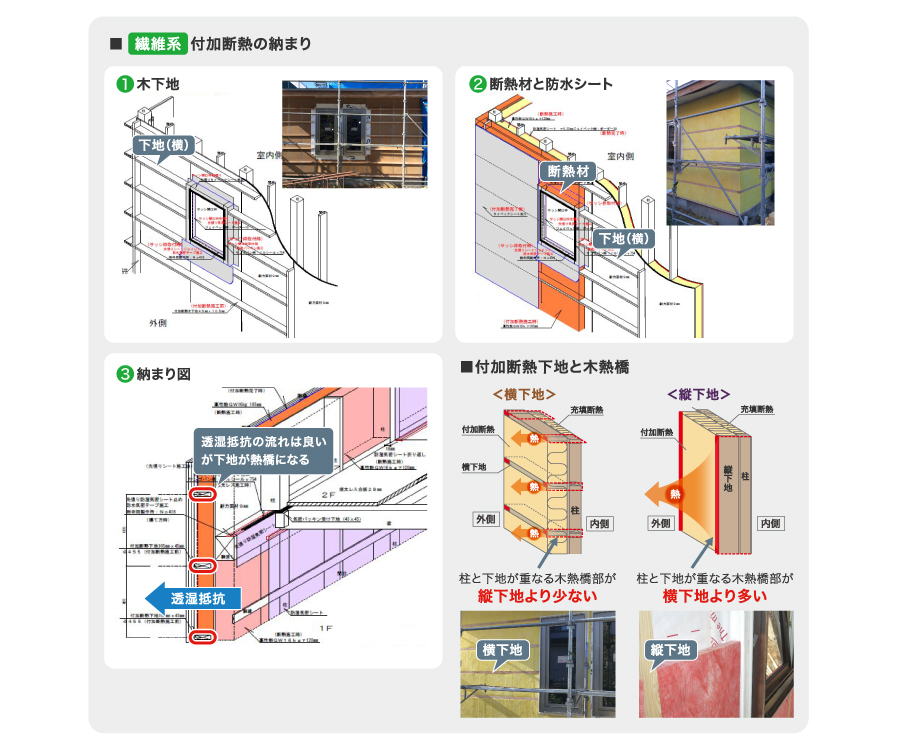

まず繊維系断熱材で付加断熱をした場合です。図面を説明する前に、注意事項の確認です。充填断熱の場合(付加断熱の場合でも)、断熱層の室内側に防湿を設けるという断熱壁体の基本は覚えておいてください。

古川:繊維系×繊維系の断熱材で付加断熱をするメリットは2つあります。1つ目は、高性能グラスウールは発泡系断熱材に比べ比較的安価なこと。2つ目は、外側に向かって解放される(透湿抵抗が低くなる)組み合わせで、結露防止の構成に合っていること。

デメリットも2つあり、まずは繊維系断熱材は水に弱く、外で付加断熱施工する際は急な雨に十分注意しながら施工が必要なこと。次に、断熱材自体が柔らかく通気胴縁を受ける下地が必要で施工に手間が掛かることです。断面詳細図面で見てみましょう。

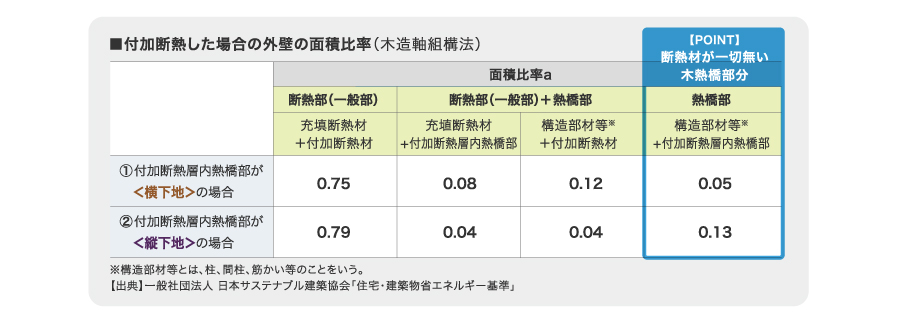

古川:③納まり図は室内側から見た立体図です。赤丸で囲った部分が付加断熱に入れる木下地になります。付加断熱とはいえ断熱層の中に木材が入りますので、これは木熱橋になります。図面では付加断熱の下地が横方向(間柱や柱に対して垂直)に入っていますが、これを縦方向に入れる場合もあります。縦方向の場合、下地が柱や間柱に重なる納まりとなり横方向の下地よりも熱橋面積が多くなります。ですので、付加断熱を効果的に効かせたい場合は横方向をおすすめします。

その根拠となる数値は下の表で補足していますので、興味があったら見てみてくださいね。

ひだまり:材料を選びその素材を効果的に使おうとすると、下地の面積比率も検討する必要があるのですね。

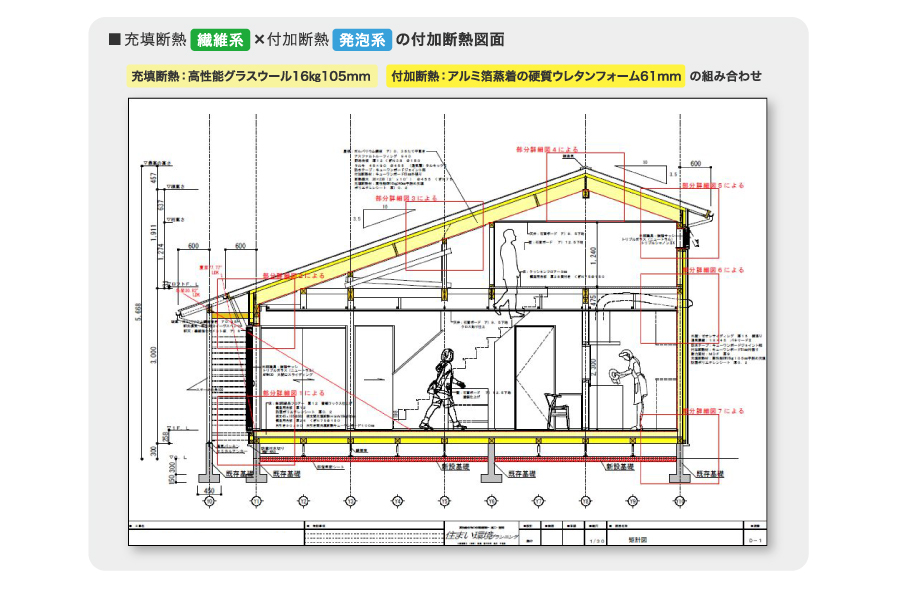

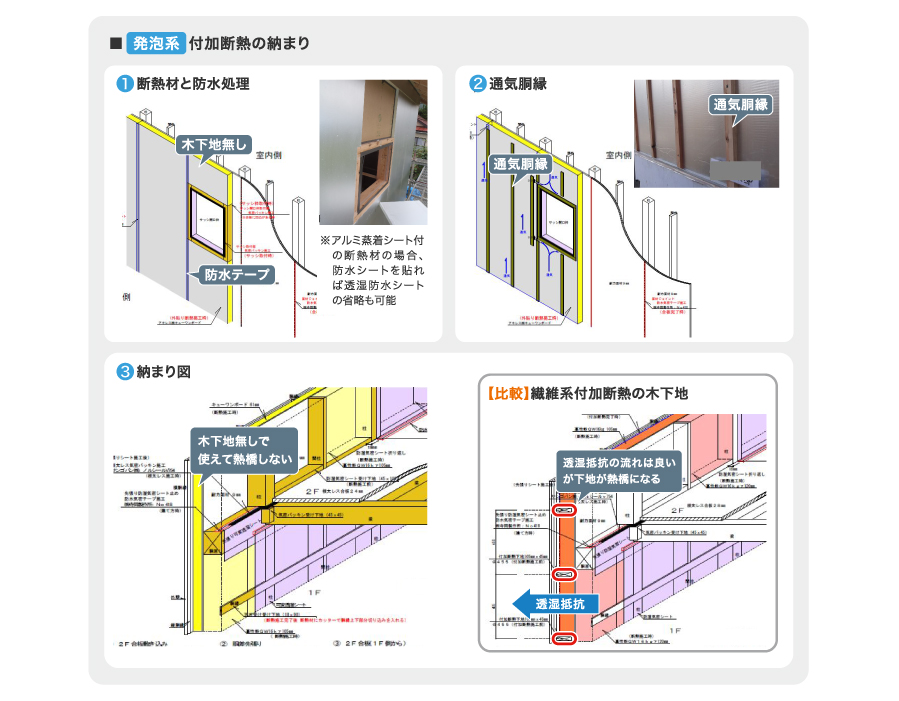

古川:そうなのです。 では、続いて発泡系断熱材で、柱の外側に付加断熱を計画した場合のお話です。

古川:繊維系×発泡系のメリットは4つ、①硬質ウレタンフォームは繊維系に比べ厚みが薄くても熱抵抗に優れ、空間を生かせること ②発泡系の断熱材は繊維系よりも固い素材で付加断熱下地が必要なく、工程を短縮できること ③発泡系断熱材は加工や施工が容易で精度が出やすく、品質が確保しやすいこと ④アルミ箔蒸着の発泡系断熱材は防水性に優れているため、断熱材のジョイント部分に防水テープ処理を行えば透湿防水シートの施工を省けて工期とコストの削減につながること。

デメリットは2つで、①繊維系断熱材に比べて材料自体の価格が高いこと ②充填断熱の外側の付加断熱材が透湿抵抗の高い発泡系断熱材となることで、断熱層内の水蒸気を通気層へスムーズに排出する事が難しい。その対策として室内側から断熱層内の水蒸気を排出させる検討が必要になること。

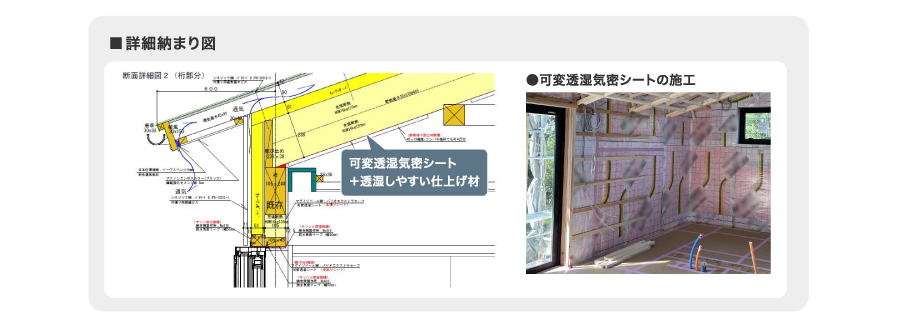

どのような検討と計画が必要になるかは断面詳細図面で見てみましょう。

古川:発泡系断熱材で付加断熱をした場合には、木材から出た水蒸気の排出を考えて室内側に透湿する可変透湿気密シートで計画すると、断熱層内の初期含水による結露の心配は和らぎます。(第4話参照)室内側の仕上げ材も、ビニールクロスや油性塗膜のペンキなど透湿しにくいものは避け、紙クロス・珪藻土・漆喰・木板、自然系塗料など透湿しやすいものを選ぶとさらに良いでしょう。

ひだまり:断熱材それぞれの性質や充填断熱や外張り断熱の特徴をおさえておけば、その応用で付加断熱を考えればいいのだと分かりました。次回は、第3部のテーマ「再現性」にかかわる「詳細納まりを書く方法」について教えてください!

※こちらの内容は2025/04/11に配信したメルマガを元に作成しております。

本内容に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。

※当サイトのコンテンツを許可なく複製、転載、改変することを禁じます。