第7話

〈 第7話 〉

断熱材の特徴を知る

古川:今回は断熱材について学びましょう。断熱ラインとその他部材との組み合わせで、最も効果的にその性能を発揮する部材を選びます。料理のレシピづくりだと「材料検討」の段階ですね。多様な部材とその特徴を知ることで組み合わせの選択肢が増えますから、設計の幅を広げるためにも重要なポイントです。

さて、前回質問をしてもらった「結局断熱材って何を使えば良いのですか?」に対するお決まりの回答を教えます。それは、断熱ラインの話でもあったように「物件ごとに何が最適か異なるため、一概に回答することができません。」です。

〈第1話〉でお話したように「楽で快適で幸せな住まい」を作るために家づくりをするので、お客様の希望に合った建物の形や間取りをなるべくそのままに、一番施工ミスが起こらず、断熱が取れ、省エネである家を作りたいですよね。そうなると、部材や工法は物件ごとに最適解を探す必要があるということです。もちろん、レシピで部材や工法をある程度 型化するのはOKですよ。

ひだまり:これを使っておけば問題ない!というよりも、建物に合わせた計画が必要なのですね!今まで教わってきたことすべてに通じる話でした。建物に最適な断熱材や工法を選べるように、今回は断熱材の基本をおさえたいと思います!

古川:そうですね!

それでは、本題に入りましょう。住宅に使用する断熱材は大きく繊維系と発泡系の2種に分かれます。

古川:それぞれの特徴を比較しやすいよう表にしました。まず 繊維系断熱材について説明します。

繊維系断熱材は断熱材の間に静止空気を溜め、それが暖まることで断熱効果を発揮します。また、湿気を通しやすく水や風が苦手です。したがって、静止空間が生まれやすく雨風にさらされにくい充填断熱に向いています。身近なところだと、ダウンコートの仕組みが繊維系断熱材のイメージに近いです。

次に、発泡系断熱材は発泡材の気泡同士の密着で断熱効果を発揮します。湿気を通しにくく、石油系の材料のため紫外線が苦手です。気泡密着度の高さから雨風に強く、高精度の寸法が出せるという利点もあり、柱の外から覆う外張り断熱に向いています。裏を返すと、断熱材自体に遊びがなく木の痩せに追従しないため、充填断熱には不向きといえます。

これは〈第4話〉の振り返りになりますが、繊維系断熱材は雨風、発泡系断熱材は紫外線に弱いので、現場での断熱材の養生や保管方法には十分気を付けましょう。

ひだまり:これまでに学んだ基礎知識が活かされていますね!

古川:発泡系には吹付け硬質ウレタンフォームというものもあります。その中にも種類があって、性質や扱い方が異なります。今回は特に住宅で使われるA種1とA種3について説明したいと思います。

まず、吹付け硬質ウレタンフォームのA種1は、独立した気泡やガスで密度が高く、湿気を通しにくい性質です。一方でA種3は、連なった気泡で密度が低く、A種1よりも湿気を通しやすい性質です。そのため、防湿対策を施すことが好ましいでしょう。また、吹付け後の断熱材表面に「スキン層」と呼ばれる層が形成されるものもあるのですが、そのスキン層は透湿抵抗が高い部分です。ウレタンフォームは均一な施工を心がけていても、膨らみすぎてしまう場合があります。そのあと面材を張るためには断熱材表面をカット、つまりスキン層をカットしなければ平滑に面材を張ることが難しいです。切断面はスキン層がある部分に比べ透湿抵抗が低く部分的に透湿しやすいため、この場合にも防湿対策が必要であるとわかります。

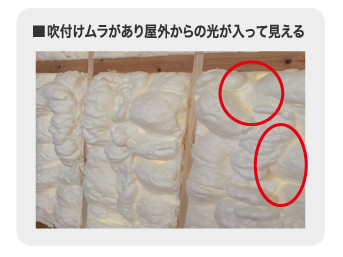

木造住宅ではウレタンを吹き付ける距離の確保が難しい点や筋交いなど木材の裏に均一に吹き付けることが難しく簾(す=隙間)ができたり、吹付けにムラがあり断熱材が均一でないと、そこが断熱欠損部になったりする可能性もあります。吹付け断熱材を使う際には、膨らみ方やその性質を理解したうえで施工をすることがポイントです。吹付け硬質ウレタンフォームは発泡系の仲間なので「水や湿気に強い」というイメージを持たれていることが多いのですが、性質としてそうでない場合がある。ということは認識しておくとよいでしょう。

古川:このように、断熱材自体の性質を正確に知っておくことで、必要部材の追加や部材同士の構成・適切な組み合わせ方、工程の順番、設置場所の判断などに役立ってくるということです。軸となる部材を決めたら、それに合わせて付近の部材も検討し組み立てていきましょう。

ひだまり:発泡系はすべて水に強いと思っていましたが、細かな違いがあったのですね!部材の特徴を正しく把握しておくことの大切さがわかりました。

古川:部材選びの際には、これまで見てきた特徴のほかにも性能、部材との相性や組み合わせによる耐久性、コスト、希少度、施工者の扱いやすさなど様々な要素が検討事項に含まれてきます。

例えば、「外張り断熱」条件が前提で、断熱方法 × 断熱材(部材)× 性能 × コスト という観点で検討してみましょう。まず部材を選択するとき、繊維系断熱材の場合だと、本体価格は安価なほうですが、外張り断熱で使うとなると、防水シートや下地材、下地組みなどを含め施工費が高価になることがあります。

一方、発泡系ボード断熱材(フェノールフォーム)の場合、本体価格は繊維系断熱材に比べて高価ですが、雨風に強い特性で外張り断熱向きであること、比較的硬い素材のため施工が簡単で施工精度も出やすく施工手間が減ることから、全体で見れば繊維系断熱材を選ぶより安価に納まる可能性があります。

さらに、繊維系断熱材100mm相の断熱性能は、発泡系ボード断熱材(フェノールフォーム)だと50mm程度で同等性能になります。同等の熱抵抗値で外張り断熱での厚さが薄ければ、狭小地で建設する建物の大きさに恩恵を受けることができます。

その時の課題感や条件によって判断は異なると思いますが、下の表のように部材からの直接的なメリットに加え、部材に影響されて生まれる間接的なメリットって意外と多くあると思いませんか?部材単体だと単純なコスト増加に見えることも、適切な部材選定ができていれば、全体コストの削減や建物の資産価値向上に繋がっていきます。このように、部材を知って、条件に対して適切なものを選ぶことが家づくりにおいて重要な検討要素であることがわかったかと思います。

ひだまり:部材選びって、奥深いですね…。今回は断熱材でしたが、私も建材メーカーの社員として、性能への探求心を持ちながら、施工のしやすさや品質維持にもコミットできるような製品を開発することが大事だと感じました。

古川:そうですね、ぜひよい製品づくりをしていってください!

さて、次回は「充填断熱・外張り断熱を知る」です。おそらく業界にいる人であれば、木造住宅の断熱方法として「袋入り繊維系断熱材での充填断熱」が多い印象があると思います。実際に木造住宅の半数程度がグラスウールを使用しているので、その感覚はおそらく正しいと思われます。

ではここでまた質問ですが、なぜ多くの人がその方法を選択しているのでしょうか?また、そうでない方法をとっている場合はどんな考えからその方法を選んだのでしょうか?部材選びでもそれぞれに理由があったように、断熱方法にも選択理由があるはずですよね。

前々回に引き続き、読者の方々に協力してもらい調査してみましょうか?

※こちらの内容は2025/03/05に配信したメルマガを元に作成しております。

本内容に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。

※当サイトのコンテンツを許可なく複製、転載、改変することを禁じます。