第4話

〈 第4話 〉

結露を知る

- 第1章 飽和水蒸気量と露点(復習) -

古川:さて、それでは「結露の基本」をはじめましょう。今回は、第1章 飽和水蒸気量と露点、第2章 防露定常計算、第3章 結露の種類についてお話します。長くなりますが、頑張りましょうね!

ひだまりさん、ここでいきなりテストです。前回話した「飽和水蒸気量と露点」とは、何だったでしょうか。説明をお願いします!

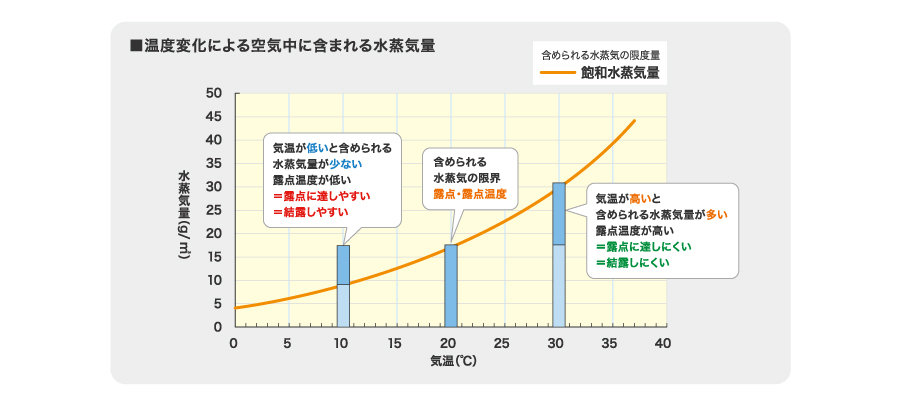

ひだまり:は、はい…!空気は温度によって含められる水蒸気の量が決まっていて、その限度量を飽和水蒸気量、その飽和水蒸気量に達する時の空気の温度を露点・露点温度といいます。

結露は露点温度に達したときに発生していて、表のように空気温度が高いほど露点温度が高く含められる水蒸気量が多い、反対に空気温度が低いほど露点温度が低く、含められる水蒸気量も少ないということだったと思います!

古川:おお、完璧ですね!説明してくれたように、結露防止のカギは「露点温度に達さないこと」でしたね。ここまでは問題なさそうで安心しました。

ひだまり:今日のレクチャーが始まる前に、急いでここだけ叩き込みました!

- 第2章 防露定常計算 -

古川:それでは次に第2章 防露定常計算です。ひだまりさんはこれが何かわかりますか?

ひだまり:ボウロ…テイジョウケイサン…?お恥ずかしながら初めて聞きました。

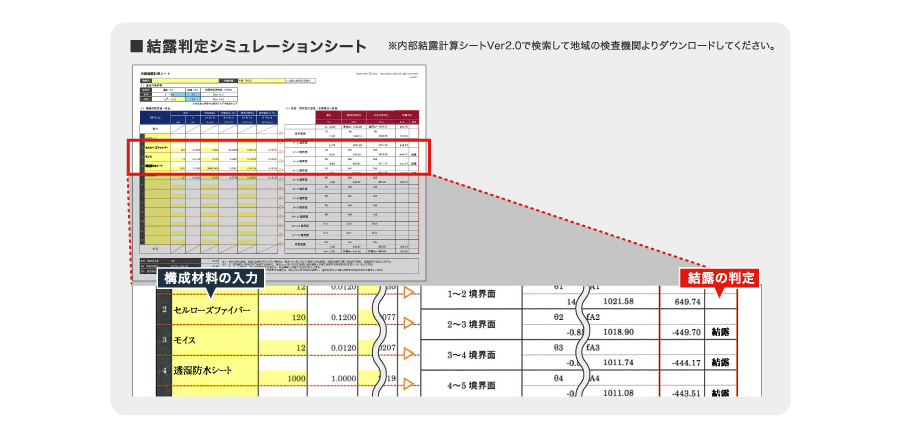

古川:この防露定常計算は、建物の外皮(内外の境界線)である壁や天井、屋根などの構成を入力し、それが結露しない構成となっているかを判定(内部結露判定)するものです。下の表は、実際の計算結果シートです。判定結果を見ると「結露」となっており、その部分の境界構成はシミュレーション上「結露する」ということなので、構成を再検討しなければなりません。このように一目で判定がわかるので、私はこれを“簡易的に結露判定を算出できる計算システムである”と解釈しています。

古川:この結露判定以外にも、防露定常計算を知る中で結露に関する大切な要素も学べると思ったので、ここからさらに詳しく説明していきますね!

ひだまり:ぜひ詳しく教えてください!

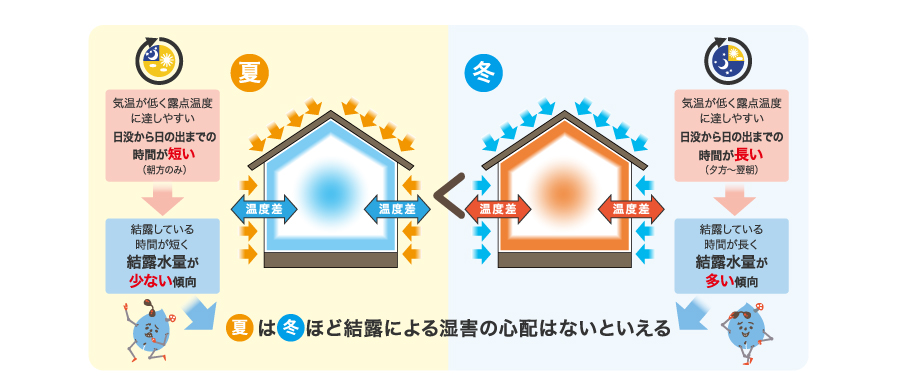

古川:まず、防露定常計算の言葉の意味を説明すると「防露」は結露防止、「定常計算」は一定条件下での計算という意味です。その「一定条件」とは、室内温度15度、湿度60%として、外気温は最寒月の最低平均気温、湿度70%であることを指します。(ただし、地域によって外気温は違いますので、アメダスデータなどから参照します。)“外気温は最寒月”ということは、季節でいうと冬時期が内部結露判定の条件となっているわけですが、なぜ冬時期なのでしょうか?その理由を簡単に説明すると、下図のようになります。

冬は気温が低い時間が長いことから結露水量が増える傾向にあり、反対に、真逆の季節である夏は露点温度に達する時間が短く、結露水量も少ない傾向にあります。このことから、結露水量が多くなる冬時期を結露シミュレーションの条件とすることで、結露に対して一番厳しい状況を条件として計算し、結露の判定をしているということになります。

ひだまり:なんとなく結露といえば冬!というイメージでしたが、冬と結露が密接である理由がこの図で理解できました!そうなると、夏の結露ってそこまで心配しなくてもよいのでしょうか?

古川:良い質問ですね!先ほどの通り、夏は露点温度に達する時間が短く結露水量も少ない傾向にあることから、冬ほど結露の心配はないといえるでしょう。湿度が高い夏は「建築物や建築材料の乾燥に努めて結露を防ぐ壁構成をすれば、結露は確認できますが、滴るまでに至らない」という研究結果もあります。つまり、夏時期にも結露は起きますが、結露水量が少なく昼の外気温上昇などで乾くため、木材を腐朽させるような「湿害」まで至らないという事ですね。※内部結露で木材を腐朽させたりするものを湿害と呼びます。

ひだまり:いわれてみれば夏は滴るほどの結露を見たことがないですし、冬ほど心配はいらなそうですね。安心しました!

古川:少し応用の話ですが、実は防露定常計算のほかに「防露非定常計算」というものがあります。防露定常計算が一定条件下で計算する”のに対し、防露非定常計算は、“材料の含水率や時間帯別の室内の温湿度、外部の温湿度などを詳細設定して計算する”という点で違いがあります。時間ごとの結露判定も可能で、より現実的な結露のシミュレーションができるところが特徴なのです。

ひだまり:そのように細かい設定ができるのであれば、防露定常計算にはない条件、たとえば夏時期の内部結露判定も計算できたりするのですか?!

古川:ひだまりさん、今日は調子がいいですね! さらに専門的な話になってしまいますが、この防露非定常計算には夏時期の計算ロジックに必要な「熱水分同時移動計算」という条件も含まれているので、夏時期の内部結露判定も可能ですよ。

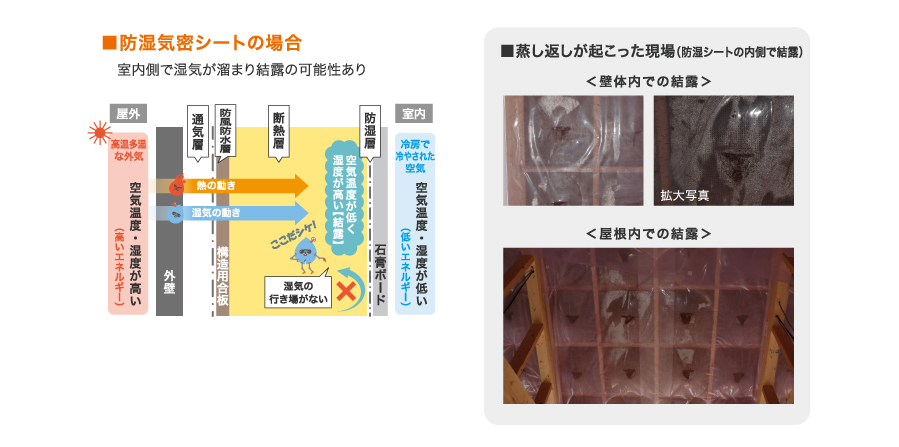

ちょうど夏の話が出たのでお話すると、先ほど「夏の結露は冬ほど心配がない。」とお伝えしましたが、最近の夏は昔に比べてより高温多湿化して、断熱材から壁内部への「蒸し返し」も発生しやすくなっていると考えられます。防露非定常計算まではせずとも、そのような温暖化による気候変動を見越した夏の結露対策をしておく必要があると私は考えています。この「蒸し返しとその対策」については、次の章で話しましょう。

ひだまり:このあとの「蒸し返しとその対策」解説も楽しみです。

古川:そして、最後に防露定常計算で覚えておいてほしいことがあります。それは、判定はあくまで数値上のシミュレーションであるという点です。防露定常計算は100%良好な建築環境・部材条件と仮定しての判定なので、現場で急な雨などにより木材や部材が含水した場合、冒頭の条件から著しく外れるため、シミュレーション結果よりも結露の可能性が高まっている可能性があると覚えておきましょう。

ひだまり:防露定常計算の結果だけで安心をせず、実際の現場で木材や部材が確実に雨養生される環境づくりまで考えることで、結露しない高気密高断熱住宅づくりへさらに近づけるってことですね!

- 第3章 結露の種類 -

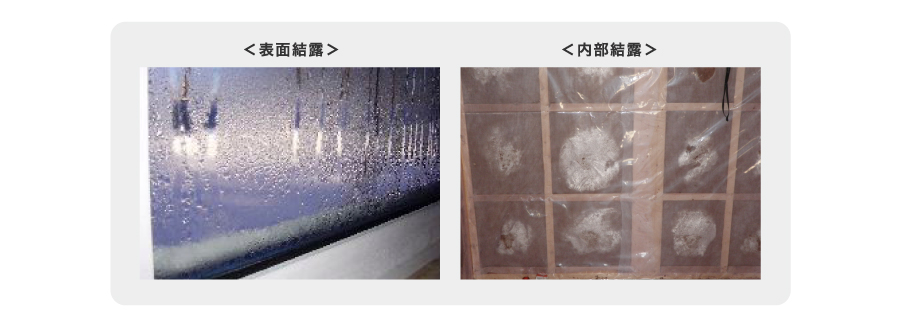

古川:さて、最後は第3章 結露の種類ですね。結露には窓に現れるような目に見える「表面結露」と、内部で起こり目につかない「内部結露」があります。内部結露は仕上げ材がついてしまえば見えない場所ですので、気づいた時には深刻な結露状態であることも多く、特に発生させたくない結露です。

ひだまり:断熱性能や気密性能を高めたら結露も様々な場所で発生しそうですし、せっかく建てた家が毎日のように結露したり、早い段階で壁を壊すことになったりするのは避けたいです。そうならないためにも、目に見えない内部結露の原因と対策を知っておきたいです!

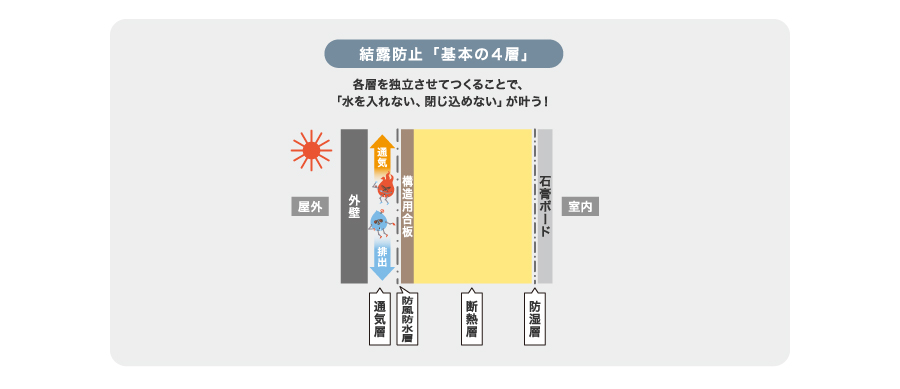

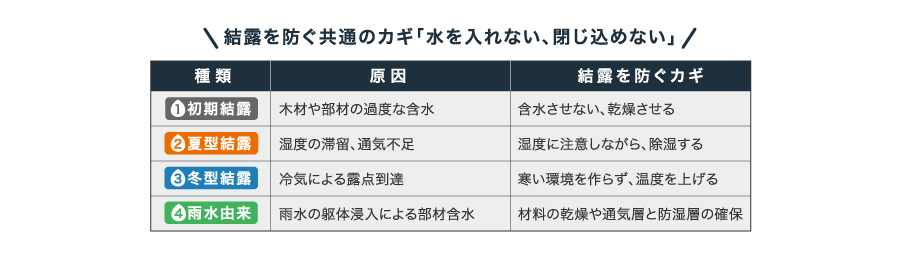

古川:内部結露には、①初期結露②夏型結露③冬型結露④雨水由来の4種類があり、それぞれ発生理由とその対策が異なります。本題に入る前に、ひとつのカギとして「水を入れない、閉じ込めない」がすべての結露対策に共通するテーマだと伝えておきます。まず建物に水を入れないこと、たとえ入ったとしてもそれを排出できる仕組みを整えておくことが大切です。また、万一水が入った時には完全に乾かすことで結露を防ぐことができます。ではこの前提を頭に進みましょう。

①初期結露

初期結露は建築資材の過度な含水が原因で起こります。竣工から1~2年は材料からの水蒸気放出が多いですが、右図のように、壁を室内側から防湿層・断熱層・防風防水層・通気層の4つの層を構成していれば、自然解消するものがほとんどです。

ただし、防露定常計算のところにあった写真のように、建築中の急な雨などにより木材や断熱材が過度に含水し、それらが中途半端に乾いた状態で建築を再開させると初期結露のリスクが高まります。さらに、材料が一度含水してしまうと、完全に乾くまで時間がかかったり、繊維系断熱材の場合は中まで完全に乾かず処分することになってしまったり、工期の遅れやコストの無駄も生じたりしてしまいます。よって、初期結露の対策は「含水させないこと(もし含水した場合は各部を完全に乾かしてから作業再開すること)」といえるでしょう。

ひだまり:初期結露は建築資材の過度な含水が原因で起こり、それを防ぐには「含水させないこと」が大事なのですね!

古川:これまでの話から、初期結露は急な豪雨や長引く雨の台風が多い夏時期に注意が必要だと思いませんか?初期結露対策には雨養生のほかに、屋根を早くかけるという方法もあります。ただ、〈第3話〉もお伝えしたように、屋根の断熱・気密等の施工は暖気を逃がさないために重要な部分ですので確実に施工したいところでもあります。施工スピードと性能が両立する施工方法もありますから、それは今後お話しますね。

ひだまり:おお、また気になる伏線です……。

②夏型結露

古川:次に②夏型結露です。夏型結露については、第2章 防露定常計算で「建築物や建築材料の乾燥に努め、4つの層を確実に構成すれば基本的には夏型結露を過度に懸念する必要はない」という研究結果があるとお伝えしましたよね。

ひだまり:はい。そうなると、夏型結露が起こるのはどのような時なのでしょうか?

古川:それではここで説明を保留にしていた「蒸し返しとその対策」について説明します。

第3話の第1章「熱を知る」の話であったように、エネルギーは高いところから低いところへ流れます。夏の昼間に日射による熱で壁合板や断熱層内にある木材に含まれた水蒸気が放出され、それが室内側の低い温度・低い湿度の室内側に引っ張られ内部結露が起こります。これが夏型結露の原理です。

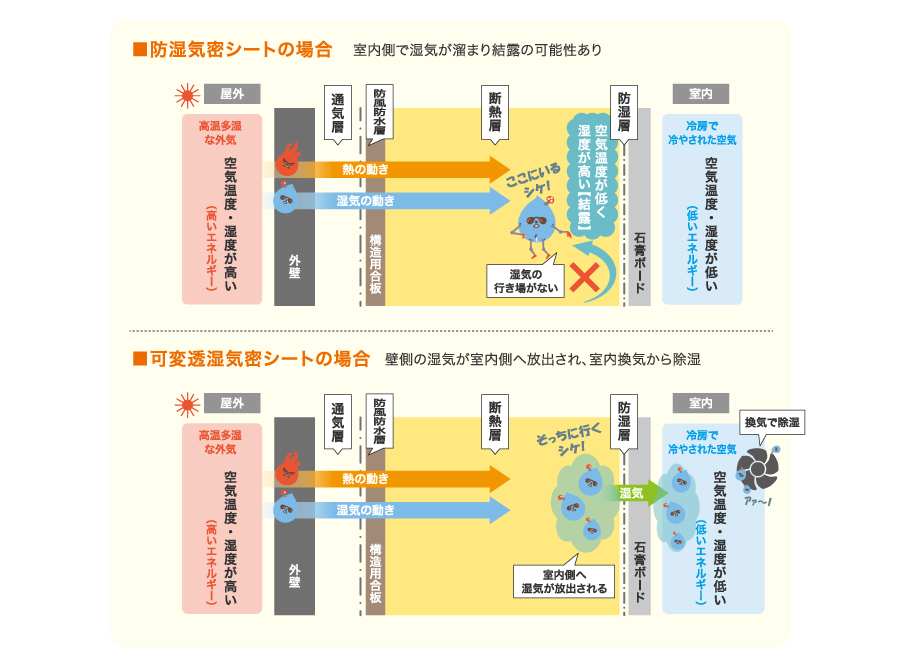

このような室内側で起こる夏の内部結露対策には可変透湿気密シートなどが有効です。

ひだまり:可変透湿気密シート……、通常の防湿シートとどのような違いがあるのでしょうか?

古川:可変透湿気密シートとは壁体内の湿度条件に応じて、透湿性が変化するシートです。通常の防湿シートは室内側に透湿しないので夏型結露が起こったとしてもその湿気が排出されないのですが、可変透湿気密シートは、壁体内の湿気が室内側に透湿する状態を作ることができます。

古川:夏の日射で木材などから蒸されて出てきた水蒸気が壁体内に停滞しないよう室内側へ透湿させ、室内側に透湿した水蒸気は換気扇で外部へ排出させることになります。この時、室内側の仕上げ材も透湿しやすい物を選ぶ必要がありますので、そこは注意しましょう。以上のことから、高温多湿化が進むであろうこの先の日本の夏にはこのような結露対策部材が有効であると考えています。

ひだまり:そのような特徴のある部材があるのですね。部材選定の際はその特性を理解して、結露対策へ有意義に活用していきたいですね!夏型結露をまとめると、壁体内での水蒸気滞留などが原因で起こり、それを防ぐカギは「湿度に注意しながら、除湿する」ということですね!

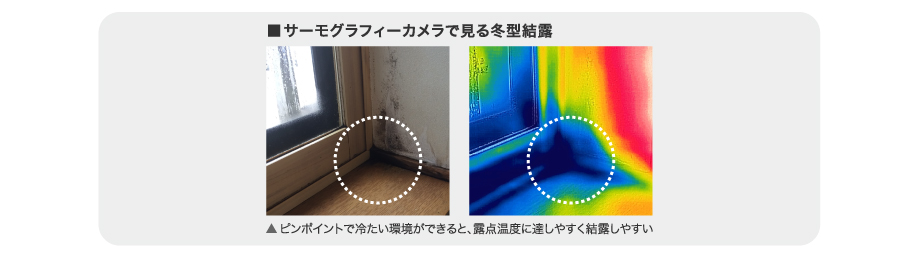

③冬型結露

古川:そして③冬型結露です。冬は気温が低いので露点温度に達しやすく、そもそも結露しやすいです。となると、結露防止のためにできることは、温度を上げて空気が含める水蒸気量を増やすことで結露を防止することでしょう。基本的なことにはなりますが、特定の部分で寒い環境を作らず、隙間なく断熱・気密を行うことが大切です。夏型結露も冬型結露も、十分な初期結露対策をしたうえで、確実に納めていけば施工不備による結露を防ぐことができます。

ひだまり:冬型結露は、温度の露点到達が原因で起こり、それを防ぐカギは「寒い環境を作らず、温度を上げる」ですね!

④雨水由来

ひだまり:最後に④雨水由来の結露ですね。雨漏りから結露に繋がることってあるのですか?

古川:はい、あります。その前に念のため伝えておきますが、雨漏りと結露は別物で、それぞれ発生のタイミングや原因が異なるということは認識しておきましょう。雨水由来の結露は、何らかの原因で壁や屋根に傷や亀裂が生まれ雨水が浸入し(雨漏り)、そこから初期結露と同様に材料の過度な含水による結露が発生する(結露)という流れです。

例えば、下の左図のように、付加断熱の際に通気層を省略して納めた場合、①亀裂から断熱材に雨水が浸入し、②初期結露と同様の状態となり結露が起こります。この場合、付加断熱層の外側に通気層があれば材料の含水を防止できた可能性があります。今回出てきた通気層、実は結露防止には欠かせないので、通気の役割や効かせ方をはじめ、結露を防ぐ基本の4層について次回じっくりお話しますね。

ひだまり:④雨水由来をまとめると、躯体への雨水浸入による材料の含水が原因で、それを防ぐには通気層や防水層を設けることが大事なのですね!とても勉強になりました!

全体まとめてみると内部結露にはこんなにも種類があったのですね…ただ、共通する点も沢山あるように思いました。「水を入れない・閉じ込めない」をテーマに、どの結露に対しても対策できるようなレシピを作り上げたいですね!

次回からは、部材選びと断熱方法のレクチャーですね。これまでの4回分の講義で習った基本を忘れないように復習しておきます!!

※こちらの内容は2025/1/31に配信したメルマガを元に作成しております。

本内容に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。

※当サイトのコンテンツを許可なく複製、転載、改変することを禁じます。