第10話

〈 第10話 〉

無理なく再現性のある図面を書く

- 第1章 断熱壁体をマスターする -

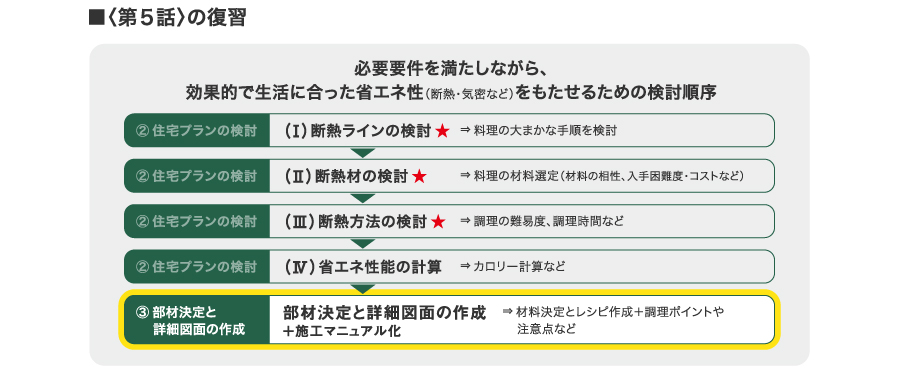

古川:今回はレシピの構成や文章にあたる、図面を書くというところについて話していきます。本題の図面に入る前に、〈第4話〉の最後に保留としていて、これまでも度々出てきていた「断熱壁体」の話をしたいと思います。

ひだまり:伏線全回収ですね!ご説明よろしくお願いします。

古川:断熱壁体はそれぞれの層に役割があって、それを成り立たせるためには各層を独立させて確実に納める必要があります。早速ですが、ここから各層の目的を説明していきます。

■防湿層の目的

室内には生活するうえでの水蒸気が発生します。この水蒸気を断熱層へ侵入しにくくすることが目的です。防湿層に連結不備や穴が開いては防湿の意味が無くなりますので、確実な施工が必要です。

■断熱層の目的

断熱を隙間なく連結することで、熱の伝わりを遅くし、露点温度まで下がらないようにすることが目的です。

※断熱材は種類によって性質が異なるため、断熱材本来の効果が出るように計画、施工を行うこと。

■防風防水層の目的

躯体や断熱層を雨風から守り、それらによる不朽や腐食、劣化防止をすることが目的です。断熱材の性能を発揮させるためには必須の層で、欠損させてはなりません。

※付加断熱材が繊維系断熱材の場合、雨水浸入だけでなく断熱層内の静止空気を守るためにも防風が大切。

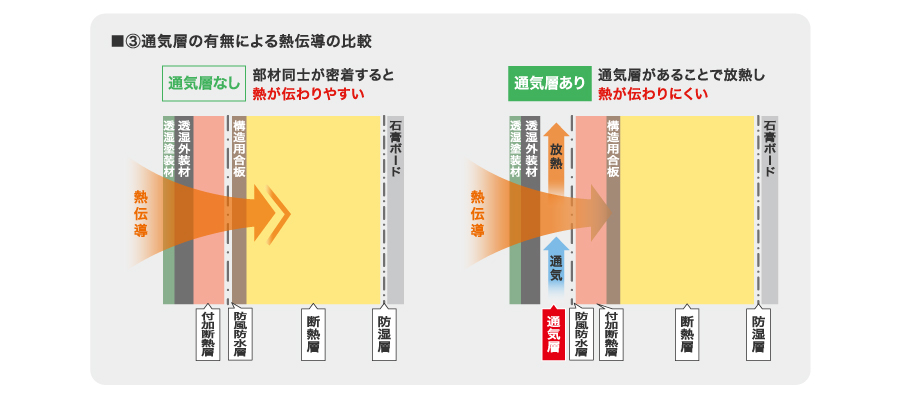

■通気層の目的

①壁体内の水蒸気の排出、②二次防水・防風、③外壁の排熱や壁体内への熱伝導抑制などが目的です。①は室内から移動してきた水蒸気の出口としての機能、②は一次防水層である外壁に傷がついた時などに二次的な防風防水層の役割、③は通気層内が温まることで上昇気流が発生し通気を促進。それにより、排熱と雨水の乾燥が期待できます。また、外壁材と断熱材の間に通気層を挟むことで、外壁材が受ける直射日光の熱エネルギーを断熱材に直接伝導させず、熱伝導も抑制できます。

4つの層のどれもが共存し、独立して形成されていることが大切です。これは充填断熱、外張り断熱、付加断熱どの断熱方法でも変わらない考え方です。

ひだまり:それぞれ奥深いですね。特に通気層には3つも役割があったのですね!

古川:断面図として見ると、4つの層を分けるのはたやすく思えるのですが、実際施工するときには納まりの難しい部分が多く出てきます。これらの4層は、それぞれが一筆書きできるようにしなくてはなりません。そして通気層は空気の入口・経路・出口を設けなければその機能を果たしませんので、細部まで計画しましょう。

- 第2章 施工に無理の無い図面を書く -

古川:断熱壁体の内容を頭に置きつつ、次に施工に無理の無い図面を書くために注意するポイントを2つお伝えしていきます。

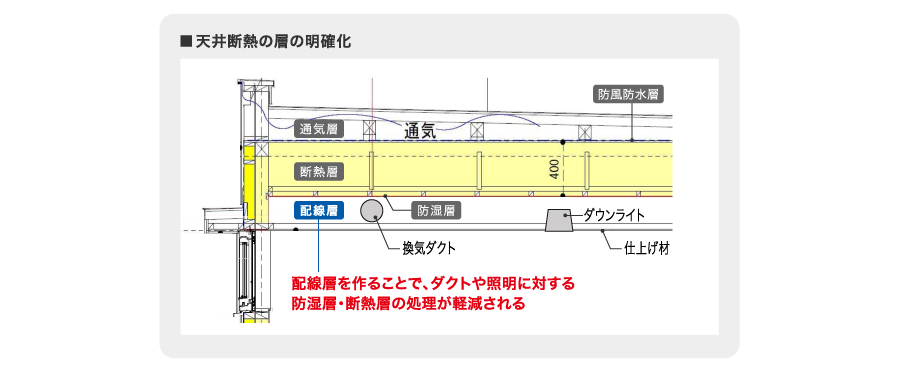

<注意ポイント①> 外壁貫通部(主に防湿層・断熱層)

外壁部は断熱壁体を貫通していくので、各層に施工不備が出やすいポイントです。例えば、天井仕上げのすぐ上に断熱層を置くと、配線やダウンライト部分の断熱を欠いたり、ずらしたりしなければなりませんが、そうなると防湿や断熱自体の効果がなくなる形になりかねません。この場合、下の図面のように配線層を1層作り、その上に断熱壁体の層形成をすれば、防湿層と断熱層を最小限の欠損にとどめることができます。後から電気配線を隣の部屋へ分配したいなどということがあっても安心ですね。

ひだまり:構造設計の段階から、おおよその層の構成を考えておかないといけないということですね。

古川:そうなのです。軸組みの時点から断熱や階高を含めプロポーションを検討して設計することが大切です。ここは階高を出したいから、梁をこうして、断熱をこうする…など、設計時点でヒューマンエラーが少なくなるような層形成を意識しておくとよいでしょう。

<注意ポイント②> 通気経路(通気層)

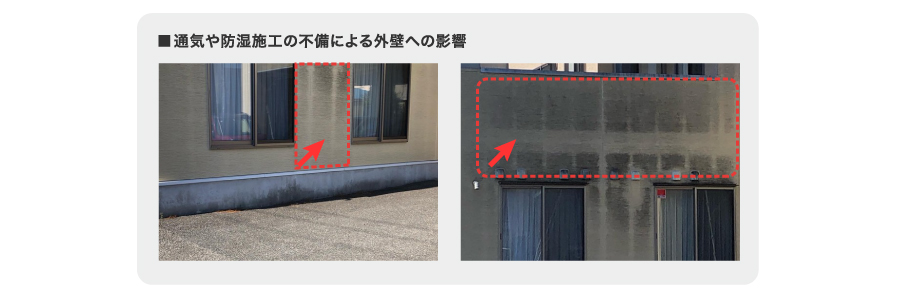

これまで、断熱壁体の中でも防湿層や断熱層を詳しく見てきました。ここで通気層を学ぶことにより、確実な性能を健全に維持できる建物を作ることが可能となり、それを正しく図面に反映すれば、無理なく再現することができます。まずは、通気が悪いと建物がどのようになるか?写真見て知っていただきたいと思います。

古川:防湿も関係してはいますが、通気が悪いと築浅物件でも写真のような模様が浮き出てきてしまいます。築1、2年でこのようになっては、残念ですよね。

ひだまり:断熱が良くても通気が悪いとこのようになるのですか!?

古川:通気は断熱性能や気密性能のように数値化されないので、おざなりにされがちですが通気経路が阻害されていたり、省略されたりするとこのようになる可能性があります。でも、どうしてこのような状態になるかわかりますか?ヒントはあのシッケーです。

ひだまり:通気の入口・経路・出口のどこかに不備があって、湿気の排出が上手くいっていないとかでしょうか?

古川:さすがです!通気層に出てきた水蒸気が外部へ排出されず通気層内に停滞し、外壁の裏側に付着。外壁温度が露点に達し結露水となって外壁を湿らせます。湿った外壁に空気中の埃や塵が付着し写真のように見事な模様となります。外壁表面の結露なら外気にさらされて乾きやすいですが、通気の効いていない通気層内の外壁に結露水が浸入すると、なかなか乾きません。

通気層の施工不備のひとつに経路の不備があり、下記のような通気経路の行き止まりや経路の狭さが先ほどのような結露被害の原因です。

これらの理由から、通気層の重要性を理解してもらえたらと思います。

ひだまり:もしかしてこれって〈第4話〉であった「通気をするためには入口と出口が必要。出入口に通ずる十分な空間の経路も確保する」という話ですか?確か空気の流れの考え方はこんな感じでしたよね?

① 通気層は壁や屋根の表面に近いので、日射の熱を受け温度が上昇しやすい部位。

② 温度が高くなると、通気層内の空気は軽くなり上へ動く。(上昇気流)

⇒このことから、通気層の入口は建物下部につくり、出口は建物上部に設置すると良い。

(壁の中から出てきた水蒸気を、経路で上昇する空気に乗せて排出する)

古川:さすが、ひだまりさん!城東テクノさんに勤めているだけはありますね。バッチリです!

- 第3章 再現性のある図面を書く(通気に注目) -

ひだまり:それではここから、図面の詳細ですね。意外と難しい層形成を図面でどのように伝えていったらよいのでしょう。

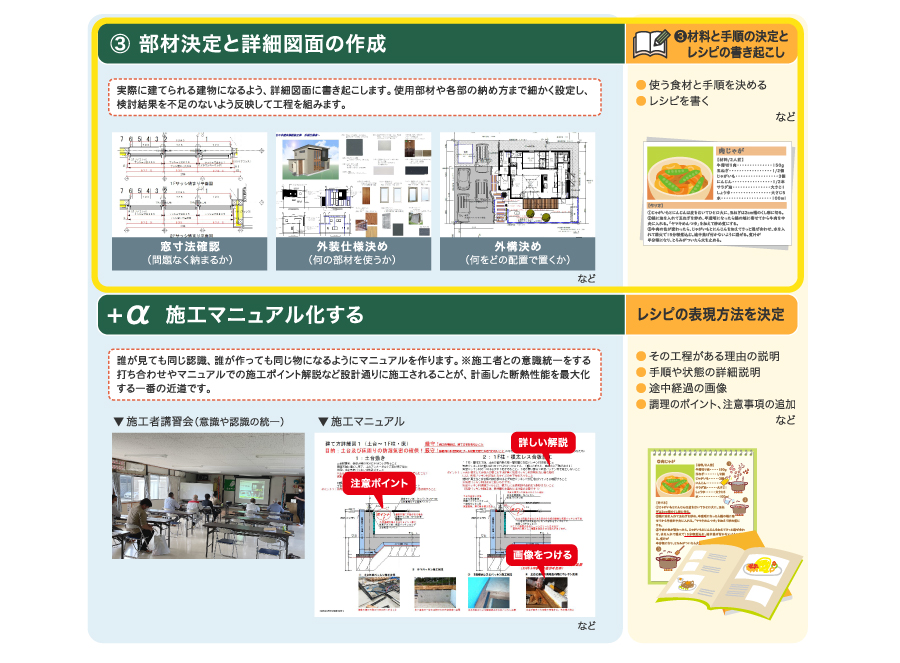

古川:そうですね。「無理なく再現性のある図面」を書くには、軸組みの設計段階から全体の層形成を想像して、細かい部分は部材を使って複雑さを減らしたり、簡単に納めたりすることを検討するのがおすすめです。それには〈第6話〉で学んだ「部材の特徴を学び、効果的な組み合わせを検討する」が活用できますね。

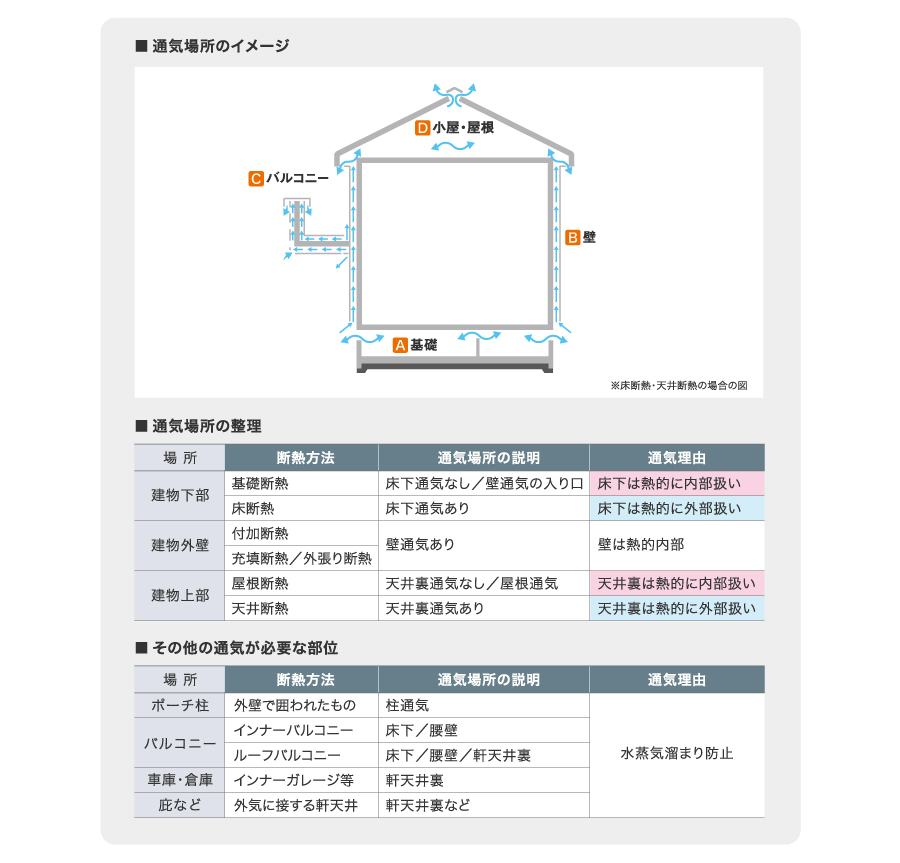

今回は断熱壁体の構成を基軸に、図面を考えていきたいと思います。そして、先ほど通気層の重要性について話しましたから、通気層の入口・経路・出口になりうる、基礎、壁、バルコニー、屋根付近をピックアップして解説していきます。断熱方法などで異なる通気場所を整理して表にしてみたので、そちらも確認してみてくださいね。

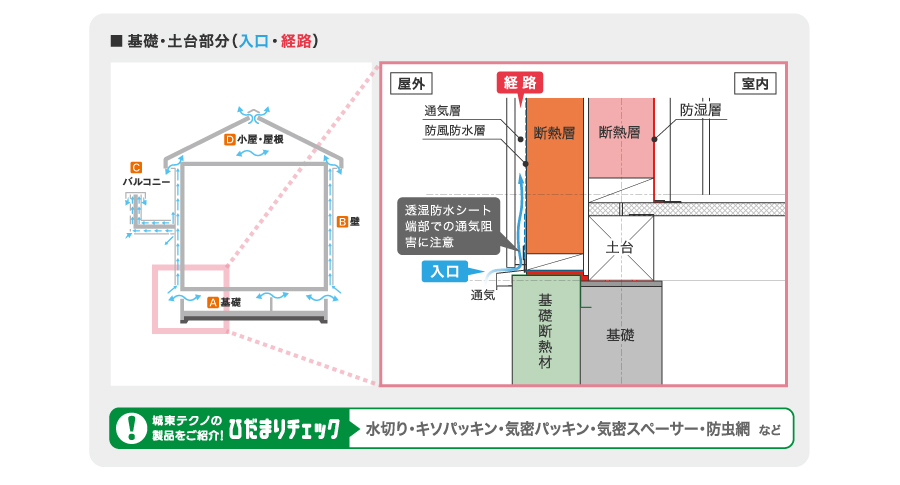

基礎

古川:まずは通気層の入口となる基礎部分です。層形成は下図の通りです。通気層の入口と防風防湿層が近い部位になりますので、どちらも効果が出るよう設置することがポイントですね。通気の入口付近には通気や防水のほかにも、防虫・獣害対策などの様々な部材が関係してくるので、通気経路の確保をよく意識しましょう。

※図面は基礎断熱ですが、床断熱の現場では、建築途中に透湿防水シートが土台から基礎まで垂れ下がり床下換気を阻害してしまっていることがあります。そうなるとコンクリートからの揮発水蒸気が床下に停滞し、建築中に結露が発生する可能性があります。この場合には、水切りを先に取り付けたり、透湿防水シートの下端がキソパッキンにかからないようめくっておいたりするなどして、通気経路を確保しておくことが大切です。

壁

古川:次に経路となる壁部分です。通気経路を確保するためには、通気胴縁を用いることが一般的です。外壁材の工事要領書にも「通気は15mm以上確保してください。」と書いてあります。実はこの経路の不備で結露を起こしていることが多く、その要因は2つあります。

①行き止まり

例えば下の通気層の注意ポイント画像Aのように横胴縁の場合(外壁が縦張りの時の通気胴縁)、上へ風を通したいのに、横胴縁によって行き止まりになるケース。外壁が縦張りの時には縦横の二重胴縁にする検討も必要です。次に画像Bのようにエコキュートやアンテナなどを留めるための下地を入れて通気の行き止まりを作るケース。最後に画像Cのようなサッシ周りで行き止まりを作るケース。最近はサッシの性能が良くなり横幅2mくらいのものもありますが、そういった幅の広いサッシの上下で通気経路が計画されていない現場も見られます。この場合、サッシ上で通気の入口を、サッシ下で通気の出口を設けることで通気をスムーズに流すことができます。

②通気層の潰れ

付加断熱に柔らかな繊維系の断熱材を設置した際に、断熱材の膨らみが通気層をつぶすケース。または、現場発泡ウレタンで吹き付け充填した際に、発泡により通気層を潰すケースです。現場発泡ウレタンの場合は、通気層まで膨らまないように耐力面材を使用する。付加断熱に繊維系断熱材を使用する際には固い素材(例えばグラスウールボード)で計画するなどの対策が必要です。

このように通気経路の不備は施工によるものが多く、材料を慎重に選定し、図面や施工マニュアルに注意を明記するとさらに不備を減少させることができます。

バルコニー

古川:バルコニーには凹凸が多いですが、通気経路や出入口はシンプルに考え、下から上に空気が流れるということを念頭に進めましょう。下図のように飛び出したバルコニーの場合、外壁の下端は下がり壁の下部になり、そこに通気の入口を設けます(②)。その壁の一番高いところに通気の出口(①)。あとは通気の経路です(①.②)。バルコニーの下部(軒天井内の空間)でも水蒸気が溜まると結露するので、入口と出口が必要です(②.③)。

ただし、このような平面部位には上に抜けるような空間が無いので、温度差による通気よりも外部の風による風力通気に期待するしかありません。それでも通気の入口だけでは風を通すことが難しいので、入口と出口を設ける方が好ましいです。

まずは通気をどのように流したいかを計画してみることが大事です。計画ができたら、通気に無理がないか自然界の空気の流れを想像してみましょう。また、ここまで通気について話してきましたが、最も大切なことは、躯体に水を入れないことです。風が強い日を想定し、万が一水が入口まで入っても体まで到達しない換気材の選定も必要です。私の図面もそのような観点で通気部材を選定していて、城東テクノさんの部材もいくつか使っていますよ。

ひだまり:ありがとうございます!水をなるべく入れない、そして水が入っても通気によって乾かすということを想定した商品づくりに努めていますので、ご採用いただけていたとは嬉しいです!

小屋・屋根

古川:最後に屋根部分です。層形成は図面の通りです。軒がある場合、ない場合がありますが、どちらに対しても言えるのが、通気層は部分的ではなく囲うように、ラインにして屋根全体で通気・換気することが好ましいということです。建物を囲うような通気計画にすると、天候や風向きによって通気計画が多少崩れたとしても、水蒸気の停滞までにはならないと私は考えています。

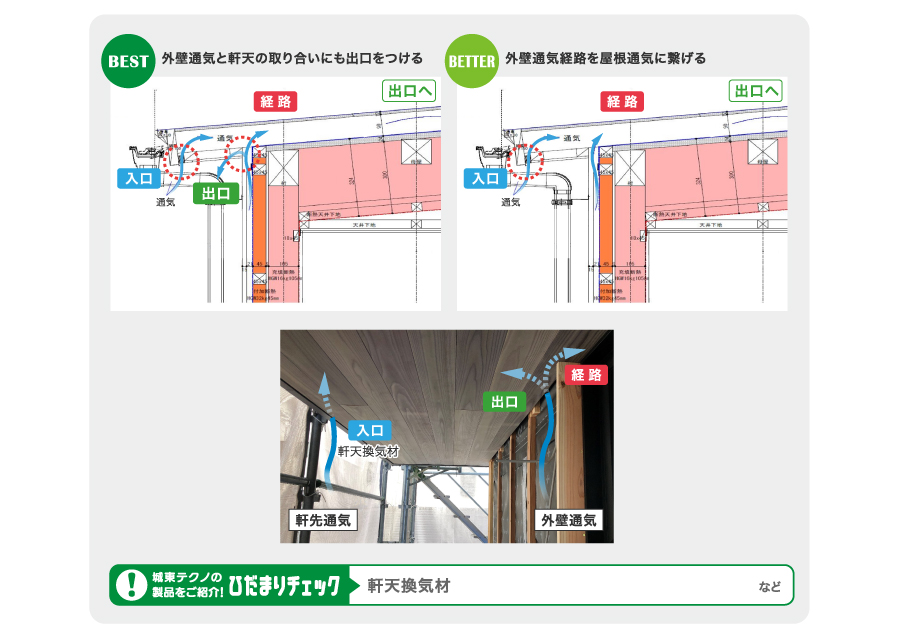

古川:そして、下のような軒のある屋根の場合、軒先の軒天井裏に水蒸気が溜まらないように軒先に通気部材(入口)を設置します。それと同時に軒天井と外壁の取り合い部にも通気部材を設けて壁通気層の水蒸気を排出すると、出口も多くなり通気の効果はBESTになります。しかし、軒先や軒天井と外壁の取り合い部など様々な箇所に通気部材を沢山付けるとコストアップに繋がりますし、デザインの観点からも建物をシャープに見せることが難しくなったりもします。そこでBETTERな方法を検討すると、通気層の水蒸気を停滞させないために軒先に換気材をつけ、壁通気は屋根通気と繋げ、通気の出口は棟換気に任せる計画となります。図面を書く際に通気の矢印も書いておくと、流れが可視化できるのでおすすめですよ。

大切なことは、入口・経路・出口の計画で屋根や壁の端部で水蒸気が溜まらない計画にすること、隅々まで風が通る計画にすることだと、様々な結露現場調査の経験から感じています。

古川:今回の通気の話は非常に大事で、説明が盛りだくさんになってしまいましたね!ひだまりさんいかがでしたか?

ひだまり:古川さん、ご説明ありがとうございました!図面を書く際には各層が独立して、一筆書きできるようになっているかを見る。そして、通気層は入口・経路・出口を意識し、空気や湿気を滞りなく排出する仕組みをつくることで結露が防止できるとわかりました。

さて、次でついに最終回ですね…。無理なく再現性のある図面にできたら、最後に「誰もが理解できる」ようなレシピに仕上げたいです!最後までよろしくお願いいたします!

※こちらの内容は2025/04/18に配信したメルマガを元に作成しております。

本内容に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。

※当サイトのコンテンツを許可なく複製、転載、改変することを禁じます。